小学校7校で、オンラインによる「がんばったこといっぱい なかよしいっぱい ご卒業おめでとう集会」を行いました。

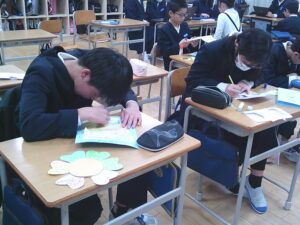

一人一人が、がんばったことを作文に書いて発表しました。音読をあきらめずにがんばったこと、九九が言えるようになったこと、書き初め大会で金賞をとったこと、動物の世話をがんばったことなど、1年間を振り返って発表することができました。

また、他校の友達の発表を最後までしっかり聞き、大きな拍手を送りました。

ゲームの後、卒業される6年生への感謝やお祝いのメッセージや、6年生からの温かい言葉や今後の決意の言葉がありました。

オンラインによる集会でしたが、今までの関わりや1年間の成長が感じられる素敵な会になりました。