今日、5年生は外国語の時間の中で「ハワイ交流」を行いました。活動では、事前に用意していたクイズを英語で話したり、けん玉やあやとりを披露し合ったりして交流を行いました。

英語を通じてハワイの子供たちと交流ができて、5年生の子供たちは初めから終わりまで笑顔いっぱいの様子でした。5年生みんなの英語力に驚き、これからが楽しみになりました!

今日、5年生は外国語の時間の中で「ハワイ交流」を行いました。活動では、事前に用意していたクイズを英語で話したり、けん玉やあやとりを披露し合ったりして交流を行いました。

英語を通じてハワイの子供たちと交流ができて、5年生の子供たちは初めから終わりまで笑顔いっぱいの様子でした。5年生みんなの英語力に驚き、これからが楽しみになりました!

5年生は総合的な学習の時間に「田中の未来・環境~今わたしたちができること~」というテーマで学習を行っています。そこで今日は柿澤さんをお招きして、田中校区のホタルと環境について詳しく教えていただきました。昔と今を比べると田中校区にはホタルが生息していないことに気付き、それは環境が関係していることを子供たちは学びました。振り返りでは「ごみが落ちていたら拾う」「生活排水を出しすぎないように気を付ける」「ホタルを増やしたい!」という思いや願いを書いています。また、意欲的に質問する様子も見られて成長を感じた1時間でした。

今日は内科検診があり、忙しい1年生でした。

さらに試練の日でした。

「ほかの学年が遊んでいる中で、時計の針が12になったら内科検診があるので1年生だけ教室に戻ってくる」「約束が守れそうな人は運動場に遊びに行っても良いですよ」と先生が言うと「やっぱり今日は教室で遊ぼうかな」「外で遊ぶ!時計見たらいいだけ!」とやる気になっている子供もいました。

「外で遊べるかな。雨降ってないかな?」

こんなこともありました。

自分の机が汚いことに気が付いたのでティッシュを取りに行き、戻ってくると友達の机が汚いのにも気が付いて、そちらから拭いてくれる子供さんです。

落ちているパンの袋を自分の分ではないのに拾って捨てている1年生もいました。誰かのために動けるところが素敵ですね。

給食はいつも通りたくさん食べていました。今日は大豆が出ていました。「納豆の味がする!」「そりゃそうだよ、しょうゆも納豆も大豆からできてるから」と話していました。「ごちそうさまでした」をした瞬間に「お腹すいたな」と言っている様子も見られました。

日焼けをしている子供や、まぶたが重たそうな子供もいました。ところが給食中のじゃんけんでは大盛り上がり。放送で自分達のお兄さんやお姉さん、知っている6年生が活躍しているとさらに盛り上がっていました。

昼休みは体育館で遊べる日でした。次の長いお休みは夏休みですね。今日は、元気な笑顔を見ることができてうれしかったです。

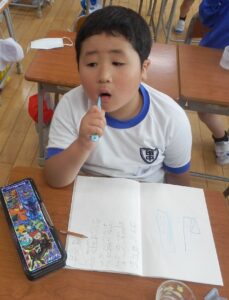

5年教室では、理科の学習をしていました。ふりこの実験結果から、自分で言葉を考えてノートにまとめを書いています。ノートをきれいに書こうと集中している姿が見られました。

6年生は、理科室で学習していました。課題をもとに、先生の行う実験を真剣に見つめ、考える姿が見られました。

3年教室では、担任の先生から5月10日の遠足について、お話を聞いています。たくさん学習して、楽しい遠足になるといいですね。

4年教室では、社会科の地図帳を開き「地図クイズ」をしていました。先生が出したお題に対して、素早く答えている姿が見られました。すごい集中力ですね。

2年教室からは、音読発表会に向けてグループごとに練習する声が聞こえてきました。「登場人物のせりふに合わせて、動きもつけてみよう。」「このせりふは小さな声で言った方がいいね。」などと、一生懸命練習しています。自分たちだけでもしっかり練習しているところもすてきです。発表会が楽しみですね。

1年教室からは、何やら楽しい音楽が聞こえてきました。「外国の歌に合わせてみんなで踊ろう!」という学習です。先生の踊りを手本にして、みんなも上手に踊れるようになるといいですね。

今日の5時間目に5・6年生合同で学童体育大会に向けての練習をしました。

こちらは選ばれしリレーの選手たちです。

終わってからの振り返りで次の練習の目標を決めました。

なんと練習が終わってから走り幅跳びをしている子ども達です。元気が止まりません。